Il colpo d’occhio finale - Liuteria Narrata n.6

31 Luglio 2025

A cura di: Umberto Cevoli – Marco Golfieri – Leonardo De Marchi

Il colpo d’occhio finale

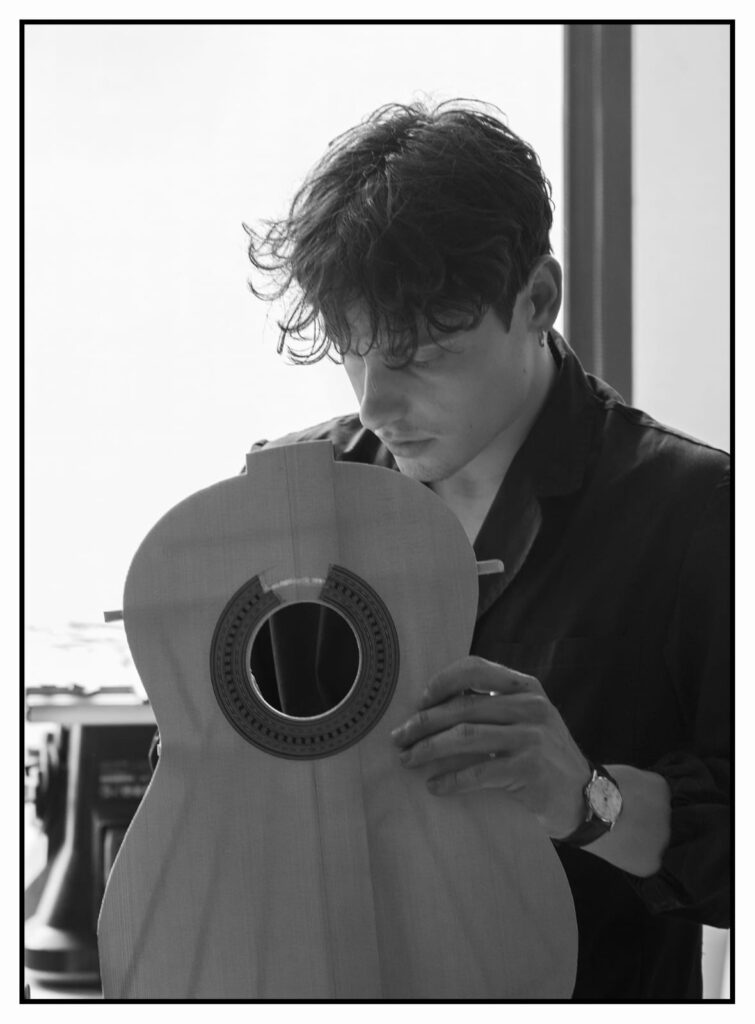

La prima chitarra che i liutai di Liuteria Narrata hanno creato in omaggio a Francisco Simplicio è ormai completa. Gli elementi che nelle scorse puntate erano abbozzati, o che pur pronti singolarmente non erano ancora parte dello stesso strumento, ora sono definitivamente assemblati. Seguendo i lavori attorno alla chitarra ci eravamo soffermati su distinti aspetti strutturali e funzionali: la scelta delle essenze, la scelta della tavola armonica e del suo progetto, il ruolo di un eventuale tornavoz. Solo ora, a costruzione ultimata, possiamo fare metaforicamente un passo indietro e ammirare questa nuova chitarra da lontano, abbracciandola con un ultimo sguardo d’insieme. Non si può fare a meno di notare quanto questo strumento, in quanto fedele riproduzione esteriore di una chitarra di Simplicio (la 241/1929), abbia una sua spiccata identità visuale, e quanto questa identità compaia in tutti gli strumenti del maestro di Barcellona. Ma in cosa consiste quindi lo stile Simplicio? In cosa si concretizza? Quali sono i suoi tratti principali e soprattutto quali ne sono le radici?

In un’epoca che non conosceva la copertura pubblicitaria globale permessa da internet, Simplicio era riuscito a imporsi come brand a livello internazionale. La sua firma visiva erano le elaboratissime decorazioni: mosaici, spine di pesce e intagliature sulla paletta, talvolta impreziosite dalla foglia d’oro, caratterizzavano in maniera ancora oggi inconfondibile questi che non erano solo strumenti musicali funzionali, ma veri e propri status symbol.

Si commetterebbe un errore se si considerasse l’arte dell’atelier Simplicio come una meteora arrivata dal nulla, una specie di eccezione senza alcun precedente. Al contrario l’estetica del maestro di Barcellona, che pure era una novità nel mondo liutario, era inquadrabile in uno specifico orizzonte sociale e culturale. La Barcellona tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento fu infatti la culla di quello che viene definito modernismo catalano, l’insieme di tendenze che attraversarono le arti figurative, le arti applicate e l’architettura cambiando per sempre il volto del capoluogo catalano e celebrando il suo ruolo di avamposto economico e culturale dell’intera Spagna.

Questa puntata di Liuteria Narrata ricostruisce il contesto in cui si formò Francisco Simplicio e racconta quanto la sua formazione dipese sì dall’incontro con Enrique García (1868 – 1922), capostipite della liuteria catalana, ma anche con Francesc Vidal i Jevellí (1848 – 1914), figura poliedrica – oggi lo si definirebbe interior designer – che ebbe proprio in Simplicio uno dei suoi più fidati collaboratori e che lo mise in contatto con le principali tendenze del tempo.

Tracciare le coordinate in cui si muoveva Vidal i Jevellí e riassumere la collaborazione con García ci daranno modo di osservare da vicino proprio la chitarra che i liutai di Liuteria Narrata hanno costruito in omaggio a Simplicio. Uniremo quindi l’osservazione diretta dello strumento all’interpretazione consapevole del significato di specifici elementi decorativi.

Francesc Vidal i Jevellí e la prima formazione estetica di Simplicio

Francesc Vidal i Jevellí fu una figura di primo piano non solo nella vita artistica, ma più in senso alto nell’intera scena culturale di Barcellona. Figlio di Lluis Vidal i Sobravia (1820-1896), artigiano impostosi nell’elitario settore dei nécessaire e dei portagioie,(1) Vidal i Jevellí poté godere del considerevole know-how paterno e di una rilevante formazione all’estero, che ebbe in Parigi il suo centro di elezione.(2) Non è dato sapere con precisione quali ulteriori tappe abbia toccato il suo tour europeo di formazione, anche se sappiamo che potrebbe essersi spostato, oltre che in Francia, anche in Germania, Austria e Inghilterra.(3)

Che Vidal i Jevellí, in virtù di una spiccata sensibilità personale e dei suoi periodi all’estero, avesse maturato una visione culturale ampia e sfaccettata lo si intuisce non solo dal suo percorso di formazione, ma anche dalle testimonianze relative al suo ambiente familiare. Tanto ai suoi figli maschi quanto alle femmine – fatto inconsueto per l’epoca – fu impartita un’educazione prodiga di stimoli umanistici: ben cinque lingue (francese, tedesco, italiano, spagnolo e catalano) e un orizzonte che comprendeva storia, letteratura, arte e musica. Rientravano nell’entourage della famiglia Vidal nomi di prima levatura del panorama musicale dell’epoca: Enric Granados e Isaac Albéniz, capisaldi dell’immaginario chitarristico, ma anche il violoncellista Pau Casals.(4)

I due maggiori successi di fine secolo della ditta di Vidal, che attraversò alterne vicende fino allo scioglimento definitivo nel 1929,(5) furono la realizzazione del monumento a Cristoforo Colombo che campeggia in Plaça del Portal de la Pau e degli arredi per la residenza barcellonese dei reali di Spagna, durante l’Esposizione Universale di Barcellona del 1888. Tra coloro che si valsero dei servizi di Vidal i Jevellí vi fu anche il grande architetto Antoni Gaudí, che commissionò a Vidal la costruzione dei mobili per il palazzo dell’influente famiglia Güell (1886).

Sin dal periodo in cui avviò la propria attività, Vidal i Jevellí dimostrò una grande apertura a diverse forme di espressione artistica che potevano rientrare nell’ambito del design d’interni. Lo testimonia l’iniziale vendita di articoli d’uso e decorativi, sia prodotti dagli artigiani della ditta che conto terzi,(6) ma soprattutto l’ingresso nel capitale sociale della ditta di personalità di primo piano del mondo delle arti applicate catalane. Tra i nomi più rilevanti figurano quello di Frederic Masriera i Manovens (1846 – 1932), parte di un’affermata famiglia di orafi,(7) ma anche Antoni Rigalt i Blanch (1850 – 1914), illustratore, pittore e decoratore di vetri.(8)

Francisco Simplicio fu dipendente della ditta di Vidal í Jevellí dal 1899 fino almeno alla fine del 1917.(9) Entriamo per un attimo nei panni di Simplicio: cosa poteva notare entrando nella fabbrica di Vidal? Sicuramente constatava le differenze tra un piccolo laboratorio di ebanisteria, in cui tutto era curato a mano dal maestro e da pochi aiutanti, e uno stabilimento che disponeva delle automazioni caratteristiche della seconda rivoluzione industriale. Grazie all’energia elettrica, infatti, si poteva contare sull’illuminazione costante e sulla disponibilità di seghe, frese, pantografi più o meno automatizzati. Affidarsi al supporto delle macchine implicava una razionalizzazione del processo produttivo, adattandolo all’esigenza di realizzare molti pezzi in poco tempo e riducendo i margini di errore che avrebbe avuto una lavorazione svolta interamente a mano.

Siamo sicuri soprattutto del fatto che Simplicio abbia frequentato un ambiente in grado di influire in maniera decisiva sul suo gusto estetico, calibrandolo sulle esigenze di una clientela raffinata e di grande disponibilità economica. In quest’ottica deve aver giocato un ruolo fondamentale il contatto continuo con le diverse tipologie professionisti che popolavano lo stabilimento di Vidal il quale, avendo controllo di tutta la filiera produttiva del design d’interni, disponeva ugualmente di ebanisti, decoratori, bronzisti, vetrai e ancora di pittori, battiferro, orafi. Lo scrittore Federico Rahola (1858 – 1919) avrebbe sintetizzato così lo spirito ambizioso di ponte tra arte e mondo industriale che animava il lavoro dell’impresa:

Dato il sempre crescente movimento artistico attuale e date le circostanze speciali e difficili che attraversa la nostra industria, è necessario imprimere a molte di esse uno spiccato carattere artistico e, a tal fine, che artisti e industriali entrino in stretta relazione. Che l’artista disegnatore non disdegni di progettare un tappeto, o di imprimere la sua personalità artistica nei dettagli di un mobile; che uno scultore ricordi il celebre Cellini, il quale allo stesso modo modellava una statua e cesellava un vassoio; e che alcuni artisti dismettano il loro impegno, talvolta temerario, nel produrre grandi capolavori e preferibilmente si dedichino a dare il loro supporto all’industria, campo in cui possono guadagnare giusta rinomanza e meritato profitto.(10)

In questo ambiente Simplicio ebbe modo di sviluppare una professionalità elevata, al punto da essere designato oficial de primero, ovvero responsabile di reparto.(11) La realizzazione, in qualità di ebanista, di manufatti in quello che la critica di Vidal definì, in un primo tempo, estil pirotécnico – per via dell’impressione di arditezza suscitata e del virtuosismo costruttivo -(12) fu il bagaglio estetico ed esperienziale con cui Simplicio iniziò, una volta finito il percorso lavorativo nella ditta del celebre interior designer, il proprio apprendistato come liutaio nel laboratorio di Enrique García.

La metamorfosi a liutaio e il contatto con García

Come hanno nuovamente ipotizzato Diego Milanese e Umberto Piazza, il primo contatto tra Simplicio e García potrebbe essere avvenuto proprio nel taller di Vidal, nel momento in cui lo stesso García andava a rifornirsi di essenze di pregio per realizzare i propri strumenti.(13) Sappiamo inoltre che entrambi gravitavano attorno a importanti circoli musicali di Barcellona: il più influente era la vaquería del mecenate Leon Farré (? – 1932), un crocevia di influenti personalità legate alla chitarra.(14)

Concretamente l’ingresso nel laboratorio di García risale al biennio 1918-1919.(15) Simplicio poté beneficiare della sua diretta supervisione e si è sicuri del fatto che gli ultimi strumenti che portano la firma di García recassero, in realtà, in larga parte la paternità di Simplicio. E se, come è naturale, tali chitarre si mossero esattamente nel solco tracciato da García, il lavoro di Simplicio continuò a mostrare numerose aderenze con il lavoro del maestro per diversi anni.

Il primo aspetto di continuità risiedeva nel modo in cui veniva concepito il funzionamento della tavola armonica. Come avevamo ricostruito nella prima puntata di Liuteria Narrata, García aveva elaborato un modello di incatenatura asimmetrico, con più catene e quindi maggiore rigidità sul lato dei cantini. Ne derivavano strumenti dall’emissione sonora relativamente lenta, con un decadimento tardo e una resa timbrica suadente e ricca di armonici. Simplicio seguì per lungo tempo questa impostazione, prima di compiere, negli anni finali della propria vita sperimentazioni come le chitarre a buca sdoppiata e di un ritorno, pur con significative rivisitazioni, all’incatenatura simmetrica a sette raggi di Torres.

Il secondo elemento di continuità con la tradizione di García, anch’esso di natura funzionale, fu l’adozione del tornavoz, ovvero di un cono che, collocato a livello della buca, aveva la funzione di abbassare la frequenza di risonanza della cassa. Anche in questo caso Liuteria Narrata ha dedicato una puntata alla storia di questa particolare innovazione: ci basterà ricordare che Simplicio non si limitò ad adottarla in maniera pedissequa, ma sperimentò sul materiale di costruzione, sulla tecnica di ancoraggio alla tavola armonica e sul rapporto tra tornavoz e incatenatura della tavola armonica.

L’ultimo aspetto in cui Simplicio raccolse l’eredità del maestro furono le decorazioni. García si rivolgeva a una clientela di alto profilo che desiderava non solamente strumenti che suonassero bene, ma avessero anche un impatto visivo in grado di trasmettere eleganza e misurata opulenza. Erano strumenti che, costruiti per una abbiente platea borghese, riflettevano il gusto art nouveau con palette finemente intagliate ed elaborati pattern di mosaico tanto per le rosette quanto per le filettature.

Se l’esperienza nel laboratorio di Vidal i Jevellí aveva portato Simplicio a diventare un finissimo ebanista e ad assorbire le influenze del primo modernismo catalano, l’esperienza al servizio di García gli diede una base sicura sul piano organologico, grazie alla quale lo stesso Simplicio consolidò la propria fama e visse un’ulteriore evoluzione di ricerca. La differenza più vistosa tra l’attività dei due fu probabilmente costituita dai numeri di chitarre costruite: il catalogo di Simplicio, infatti, conta un numero elevatissimo di strumenti, che in certi anni ha superato il numero – veramente esorbitante! – di cinquanta unità l’anno, in larghissima misura destinate all’export (soprattutto in Argentina, dove gli strumenti godettero di larga fama e furono a lungo di tendenza).(16)

Tale produzione non poteva essere appannaggio di una sola persona. Se anche Simplicio poté avvalersi della collaborazione del figlio Miguel (1899 – 1938), che pure lavorava a livelli qualitativamente alti e che aveva goduto anch’egli della vicinanza a Enrique García, tali ritmi di produzione presupponevano la presenza di altri artigiani (della cui presenza si può essere sicuri)(17) o l’uso di ausili automatizzati (probabile ma non suffragata da testimonianze fotografiche),(18) sul modello di quanto con ogni probabilità avveniva nello stabilimento di Francesc Vidal i Jevellí. Tale elemento, come vedremo successivamente, ci permetterà di compiere ulteriori osservazioni sull’estetica visuale cui pervenne Francisco Simplicio.

Quasi una copia. Estetica di un omaggio

Forti di questa contestualizzazione veniamo ora a parlare della chitarra n. 1 nata in seno all’esperienza di Liuteria Narrata. Giova ricordare che non si tratta della copia esatta di uno strumento già esistente: non solo è impossibile, infatti, disporre di legni esattamente uguali a quelli dello strumento da copiare, ma le diverse esigenze degli strumentisti, a partire dall’armatura con corde in nylon, chiedono di intervenire consapevolmente su alcuni dei parametri di costruzione dello strumento. Questo paragrafo sarà un’osservazione al dettaglio di diversi elementi dello strumento costruito dagli artigiani di Liuteria Narrata. In alcuni casi riprenderemo argomenti di cui abbiamo già parlato in altre parti della rubrica, ma crediamo sia importante riportare tutte le informazioni in un unico paragrafo per ragioni di compattezza argomentativa.

La tavola armonica

Pur conoscendo la produzione di Simplicio direttamente legata all’esperienza con García, durante la quale venivano adottate generalmente incatenature asimmetriche, abbiamo deciso di replicare numero e disposizione dei raggi della chitarra n. 288 del 1930. Si tratta di uno strumento della tarda maturità, una fase in cui Simplicio si spinse più volte oltre i confini tracciati dal maestro.

I raggi sono simmetrici sui due lati della tavola (acuti/bassi), con un raggio che cade sulla mezzeria esatta. Come in molti dei modelli più celebri di Antonio Torres, inoltre, la tavola presenta due chiusure simmetriche sui lobi inferiori: esse sporgono di diversi centimetri rispetto all’area delimitata dai raggi più esterni. La buca ha un rinforzo circolare predisposto, a differenza della tavola della Simplicio 288/1930, per l’installazione di un apposito tornavoz rimovibile.

Va evidenziato che nella chitarra 288/1930 e, di conseguenza, nella chitarra creata nell’esperienza di Liuteria Narrata, i raggi hanno sezione triangolare: tale scelta agevola un’emissione sonora rapida, uno degli aspetti dirimenti nell’orientare le scelte costruttive dei liutai di Liuteria Narrata. In altri suoi strumenti con incatenatura asimmetrica, più vicini al progetto di García, Simplicio decise invece di privilegiare un’emissione più lenta e dolce scegliendo, tra le altre cose, di dare ai raggi una sezione “a cupola”.

Le controfasce, ovvero quelle parti lignee che rendono solidali tavola e fasce all’interno della cassa, non sono costruire con la tecnica dei peones, ovvero di numerosi piccoli cunei di legno messi in fila; ciò peraltro presupporrebbe che il montaggio dello strumento avvenga incollando prima la tavola e poi il fondo. Le controfasce di Simplicio, e per estensione quelle dello strumento di Liuteria Narrata, sono continue e con una particolare sezione stondata. La loro sezione è relativamente larga e ciò permette di ridurre la porzione di tavola armonica libera da incatenature, con una diminuzione del rischio di note buco e risonanze indesiderate. La particolare stondatura permette di rimuovere molto materiale non necessario, con un complessivo alleggerimento. L’incollaggio della tavola armonica, in questo caso, avviene per ultimo, a differenza di quanto accade usando i peones.

Realizzare queste specifiche controfasce a sgorbia, mantenendo costante il raggio della sagomatura concava, e svolgere a meno la successiva carteggiatura/rifinitura richiederebbe un tempo notevole, incompatibile con le grandi cifre di produzione che il laboratorio di Simplicio si trovava ad affrontare ogni anno. Riteniamo molto probabile che già nella costruzione degli originali venisse fatto un uso della fresa e che, come del resto ipotizzano in maniera abbastanza esplicita Milanese e Piazza, che per la realizzazione di questo e altri elementi venissero distaccati uno o più addetti. Non stupirebbe che Simplicio avesse così riutilizzato parte del know-how di produzione su larga scala appreso nel taller di Vidal i Jevellí.

La paletta

Uno dei più vistosi marchi di fabbrica della produzione di Simplicio erano le palette intagliate e talvolta anche intarsiate con mosaici. Si tratta di un altro elemento di continuità con la produzione di García che, pur utilizzando nei suoi strumenti alcuni adattamenti della celebre paletta trilobata di Antonio Torres, dava talvolta libero corso alla propria capacità ebanistica con lavorazioni a bassorilievo di stampo floreale. L’utilizzo di tali decorazioni era una piena concessione al gusto art nouveau, di cui foglie e fiori stilizzati sono una delle caratteristiche principali; lo ritroviamo più volte, come dicevamo, nelle palette di García e in quelle di Simplicio a esse ispirate.

Simplicio inserì inoltre nuovi motivi decorativi nella propria linea produttiva. Uno dei più celebri è il moro che suona la lira: prima di Simplicio la liuteria chitarristica non aveva visto irrompere la figura umana nelle decorazioni. Non disponiamo di documenti di prima mano che dichiarino apertamente questa ispirazione, ma ci sentiamo abbastanza sicuri nel dire che la stilizzazione cui Simplicio perviene in questi casi ricorda il gusto grafico di alcuni importanti illustratori dell’epoca, come Erté (1892 – 1990), le cui illustrazioni e sculture stilizzate sono pienamente rappresentative del gusto visuale dell’età tra le due guerre.

Liuteria Narrata ha scelto, per l’intera componente visiva della sua chitarra, di replicare la Francisco Simplicio n. 241 del 1929. Sulla paletta, come nell’originale, è stata applicata una lastronatura in ebano. Su di essa è stato realizzato un bassorilievo con un motivo floreale stilizzato, mentre lo sfondo è stato inciso a bulino.(19) La realizzazione puntillista dello sfondo ricorda il puntillismo di molte vetrate in stile cloisonné, una lavorazione che l’atelier di Vidal i Jevellí trattava correntemente.

Il manico e il tacco

Come nella Simplicio n. 241/1929, una paletta con una decorazione così imponente impone l’incremento della lunghezza del manico in direzione della paletta stessa. Il manico termina con un tacco caratterizzato da una nocetta in Satinwood, la stessa essenza del fondo, di dimensioni generose; i lati della nocetta sono leggermente obliqui, mentre la sua sommità è di forma approssimativamente semicircolare. Il manico ha inoltre, nell’originale come nel nuovo strumento, una colorazione rossastra che crea un netto contrasto sia con le tinte scure della lastronatura della paletta, sia con le tonalità ambrate di tavola armonica, fasce e fondo.

Il tacco, infine, contribuisce a conferire all’intero strumento un’impressione di dinamismo, con fianchi dalle linee assai sinuose. Per le curve del tacco valgono considerazioni analoghe a quelle che in precedenza abbiamo avanzato per le controfasce: è probabile infatti che siano state realizzate almeno con una prima sgrossatura a fresa.

Anche in questo caso si è lavorato per riprodurre nella maniera più fedele possibile l’intero apparato decorativo della Simplicio 241/1929. Abbiamo deciso di riportare tutte le decorazioni nello stesso sottoparagrafo dal momento che vi è forte una coerenza sul piano della composizione visiva tra le decorazioni di rosetta, ponte e filetti. Si tratta, in tutti e tre i casi, di lavorazioni particolarmente laboriose che richiedono, proprio per il loro grado di dettaglio, di essere viste da vicino perché se ne colga pienamente la resa.

Iniziamo dai bordi della tavola armonica. Il binding, ovvero la parte di filetti più esterna e più implicata a livello strutturale, è ottenuta tramite semplici filetti in palissandro brasiliano che, cambiando naturalmente cromia, creano un particolare viraggio cromatico tra il terra di Siena acceso e il nero. Questo elemento viene ripreso anche sulla giunta del fondo, bordato da filetti di diverso spessore in bianco e nero (legno di toulipier) con l’interposizione di un filetto in bosso. La parte interna della filettatura della tavola armonica, il cosiddetto purfling, è un mosaico in cui una specie di onda, stilizzata e dalle creste assai fitte, si staglia in bianco su fondo nero. Tale mosaico è collocato tra due gruppi di filetti di toulipier bianco e palissandro brasiliano.

La decorazione del purfling viene citata nel ponticello, dove si presenta all’interno di una struttura a rettangoli concentrici, composti da filetti di toulipier tinto in nero, rosso e verde con spessori molto ridotti (di poco superiori a un decimo di mm). Il più visivamente impattante dei rettangoli, quello esterno, è invece in madreperla, così come in madreperla è il diamante posto sull’asse di simmetria centrale della torretta del ponte. Va sottolineato come tale elemento contraddistinguesse gli strumenti del laboratorio di Simplicio destinati al mercato estero: se ne deduce che la chitarra n. 241/1929, in cui si trova il diamante, era stata pensata per l’esportazione.

Decisamente più complesso è invece il caso della rosetta, in cui alle scelte di carattere estetico si sovrappongono considerazioni legate alla praticità della lavorazione. Lo strato più interno, quello che si spinge fin dentro la buca, è ornamentato da un largo filetto in toulipier tinto di nero, contrariamente a quanto si vede in molte chitarre. La scelta, che non è inconsueta in Simplicio, deriva dal fatto che, in fase di costruzione, carteggiare l’ebano della tastiera a livello della buca produrrebbe polvere in grado di sporcare indelebilmente lo strato circostante di abete. Abbiamo deciso di documentare questa scelta riportando la fotografia di un’ulteriore rosetta costruita dai liutai di Liuteria Narrata, copia di quella che si trova sulla Simplicio n. 195 del 1929.

Spostandoci verso l’esterno, notiamo che la decorazione della Simplicio 241/1929 presenta, incorniciati da semplici filetti lineari, due strati di quello stesso mosaico con motivo a onda già presente nel purfling e sul ponte, a ulteriore riprova della coerenza visiva perseguita nell’originale. Tra questi due mosaici si inserisce la parte più appariscente e di esecuzione più impegnativa: un ulteriore mosaico a fondo nero, nei cui moduli regolari un diamante bianco è inscritto in un rombo verde, intersecato a sua volta da una greca rossa. Tale tipo di rosetta è pienamente caratteristica dello stile di Simplicio e fu da lui più volte riproposta anche con diverse cromie (mosaico nero su fondo bianco). Lo stesso motivo fu replicato dai suoi epigoni, su tutti Ignacio Fleta (1897 – 1977).

Conclusioni

In questa puntata abbiamo definitivamente tirato le somme sulla costruzione storicamente informata di uno strumento moderno ispirato a specifici esemplari antichi. Non sta in alcun modo a noi giudicare la riuscita dell’operazione: sottolineiamo comunque che il lavoro di documentazione e divulgazione è nato per sopperire a quella che ritenevamo una mancanza nella comunicazione che oggi si fa in Italia sulla liuteria. Manca infatti uno spazio telematico in cui si possano spiegare le ragioni profonde delle scelte costruttive dei liutai, ivi comprese quelle di carattere storico e culturale in senso lato.

Il risultato è che, nel senso comune tanto degli esecutori quanto dei costruttori, la scelta di uno strumento non avviene su basi tanto di preferenza individuale quanto di conoscenza storico-estetica, ma piuttosto di generalizzazioni non sempre fondate. Riprova ne siano, ad esempio, gli innumerevoli thread di discussione nei forum on line nei quali rivivono le eterne dispute tra sostenitori delle tavole in abete o in cedro, animate da argomentazioni, va detto, tutt’altro che solide.

A una comunicazione che, complice la diffusione dei social network, tende a raccontare la liuteria sfruttando prevalentemente il mezzo fotografico, generando impressioni di forte impatto emotivo ma effimere e poco informative, abbiamo deciso di opporre uno stile di comunicazione forse di minore accessibilità immediata, ma improntato per quanto possibile al rigore e alla completezza dell’informazione. Abbiamo compiuto un primo passo verso una divulgazione consapevole della liuteria e della sua bellezza, forti di una consolidata sinergia tra costruttori e interpreti. Nel tempo continueremo a dare corso a questi valori, documentando nuovi strumenti e rendendo più sfaccettato e dettagliato il quadro emerso nella prima serie di Liuteria Narrata.

1 Bru i Turull, Ricard, La presència del Japó a les arts de la Barcelona del vuit-cents (1868-1888), tesi dottorale, Università di Barcellona, 2010, pag. 667.

2 Bru i Turull, Ricard, op. cit., pag. 671.

3 Bru i Turull, Ricard, op. cit., pag. 674.

4 Marrugat Cuyàs, Ramon, Les germanes Vidal, Pau Casals i el Penedès de fons in Del Penedès, n. 35/2019, pag. 144.

5 L’impresa cambiò più volte ragione sociale come conseguenza dell’ingresso di nuovi soci. Va segnalata, in particolare. l’uscita di Frederic Masriera i Manovens, colui che aveva versato la maggior parte del capitale sociale, nel 1890. Si veda nuovamente, a tale riguardo, la tesi di Bru i Turull, la quale riassume con esauriente puntualità l’intera vicenda societaria.

6 I manifesti pubblicitari della ditta Fl Vidal (tale fu la denominazione fino all’allargamento dei soci del 1884) segnalavano infatti la vendita di “Bronces. Tapices. Fotografías. Exposición y venta de obras artísticas. Objetos decorativos y de utilidad. Fabricación de muebles de lujo. Cofres. Arquillas. Albums. Carteras”. V. Bru i Turull, op. cit. pag. 683.

7 Una esaustiva cronologia dell’attività della famiglia Masriera si può rinvenire in una pubblicazione digitale curata dall’Associacio de Veins i Veines de la Dreta de I’Eixample e reperibile al link https://plataformamasriera.cat/wp-content/uploads/2022/08/2022. 08 18-TALLER-MASRIERA-CRONOLOGIA-LD.pdf (consultato il 16 luglio 2025).

8 A lui si devono, tra gli altri, i coloratissimi vitrages del Palau de la Música Catalana di Barcellona.

9 Milanese, Diego, Piazza, Umberto, Francisco Simplicio luthier, Il Dialogo, Milano 2010, pag. 48 e segg.

10 Rahola, Federico, Una visita á los talleres de F. Vidal, in La Vanguardia, n. 974, 14 luglio 1889, pp. 4-5. La traduzione è nostra.

11 V. Milanese, Diego, Piazza, Umberto, op. cit., pag. 48 e 58.

12 Bru i Turull, Ricardo, op. cit., pag. 732.

13 Milanese, Diego, Piazza, Umberto, op. cit., pag. 58

14 La frequentarono, tra gli altri, personalità del calibro di Francisco Tárrega, Miguel Llobet, Domingo Prat e addirittura Andrés Segovia. V. Piazza Milanese 60 e Attademo, Luigi, Andrés Segovia attraverso la sua biografia: l’ambiente formativo e i suoi rapporti con Miguel Llobet, in http://www.dotguitar.it/ewzine/zine/approfondimenti4/attad_seg.html (consultato il 16 luglio 2025).

15 Milanese, Diego, Piazza, Umberto, op. cit., pag. 64.

16 V. Milanese, Diego, Piazza, Umberto, op. cit., pag. 75, ma anche l’intervista a Luigi Attademo pubblicata da Liuteria Narrata al link https://www.touchthesoundproject.com/il-vivo-contatto-con-la-liuteria-spagnola-intervista-a-luigi-attademo/.

17 Milanese, Diego, Piazza, Umberto, op. cit., pag. 78.

18 Milanese, Diego, Piazza, Umberto, op. cit., pag. 77.

19 Il bulino è uno strumento dalla punta affilata utilizzato per incidere metalli, legno, osso o altri materiali.

La decorazione floreale di una paletta originale di Simplicio alla quale i liutai di Liuteria Narrata si sono ispirati

Dettaglio del tacco e della nocetta in Satinwood della chitarra costruita dai liutai di Liuteria Narrata. Si può inoltre apprezzare anche la filettatura del fondo: purfling in bosso e binding in palissandro rio.

La decorazione della tavola armonica: purfling composto da un mosaico a onda incorniciato da filetti in palissandro Rio

La decorazione del ponticello della chiatta nr. 1 di Liuteria Narrata

La rosetta recentemente completata, riproduzione fedele di quella presente sulla Simplicio #195 del 1929. Si noti il largo filetto nero posto internamente. questo corrisponderà con il taglio della buca della chitarra.

Dettaglio della rosetta della chitarra nr.1 di Liuteria Narrata – riproduzione fedele della Simplicio nr. 241 del 1929.

Altri articoli: