Il vivo contatto con la Liuteria Spagnola. Intervista a Luigi Attademo - Liuteria Narrata n.5

25 giugno 2025

A cura di: Umberto Cevoli – Marco Golfieri – Leonardo De Marchi

Il vivo contatto con la Liuteria Spagnola. Intervista a Luigi Attademo

LDM: Vorrei chiederti, Luigi, cosa nel tuo percorso di interprete ti abbia portato a rivolgerti alla liuteria storica. Se sei partito da una predilezione per la liuteria contemporanea, quale aspetto sonoro di questa concezione della chitarra ti lasciava insoddisfatto?

LA: Diciamo che la curiosità mi ha portato a muovermi verso la chitarra storica di liuteria, è stato un passaggio arrivato attraverso molti cambiamenti. C’è stata una coincidenza tra questa maggiore curiosità e la necessità di aprire gli orizzonti in cui mi sono formato, quelli che riguardavano la mia scuola, in particolare la figura di Angelo Gilardino, 1 cui nella fase giovanile ho fatto riferimento anche per l’aspetto che riguardava la liuteria. Gilardino si è occupato molto della liuteria italiana più recentemente scrivendo il libro Il legno che canta, ma già quando ero suo studente il suo interesse era forte.

Ho conosciuto Gilardino nel 1985 e nel 1986 ho iniziato a essere suo allievo: già negli anni Ottanta, anche per la sua tendenza iconoclasta, aveva una maggiore attenzione rispetto ad altri chitarristi in Italia verso la liuteria italiana, anche per emanciparsi dall’eredità segoviana e quindi anche dall’eredità di quel tipo di strumento che lui stesso aveva suonato (Contreras, Ramírez…).

Negli anni Ottanta, quando l’ho conosciuto a Lagonegro,2 aveva fatto in modo di organizzare una delle primissime mostre di liuteria (1984, 1985, quegli anni lì) in cui erano presenti i primi liutai indipendenti che all’epoca c’erano in Italia: Gioachino Giussani,3 i due fratelli Lovadina, 4 Luis Arban,5 oltre a Vincenzo De Bonis6 e [/efn_note]Antonino Scandurra 1930-2024, liutaio siciliano. [/efn_note]che però erano di una generazione precedente. Mi ricordo benissimo che Paolo Lovadina, e anche Arban devo dire, stavano sviluppando una maggiore attenzione verso i modelli della liuteria italiana ottocentesca (come Guadagnini) in un modo istintivo, meno strutturato dal punto di vista della ricerca storica rispetto a quanto avviene oggi per i giovani liutai (soprattutto quelli che si sono formati alla Scuola di liuteria a Milano). Già questi strumenti erano alternativi alla classica chitarra spagnola di tradizione segoviana, che non aveva tanto a che fare con la tradizione spagnola [in senso stretto, NdA] ma era uno strumento innovativo sviluppato dagli anni Sessanta in poi. Queste cose, chiaramente, all’epoca non le sapevo e ho seguito questa scia. Il mio primo strumento fu una chitarra di Paolo Lovadina, con un “otto” molto pronunciato, uno strumento che andava verso l’idea di suono che non era quella della chitarra spagnola di quegli anni.

Ho avuto un’altra parentesi, sull’onda dell’influenza di Gilardino, con un altro liutaio italiano. Dopo tre anni di difficoltà, però, posso dire cosa mi abbia allontanato da questo strumento di concezione molto moderna: era l’eccessiva omogeneità del suono, la poca capacità del suono di seguire quelli che erano i miei istintivi indirizzi verso lo strumento. Uno strumento per me doveva essere ricco di sfumature, ricco di possibilità espressive e non vicino al pianoforte. La chitarra, come la vedevo e come la vedo adesso, è più vicina a uno strumento ad arco.

Istintivamente, quando ho incontrato il primo liutaio, Gerhard Oldiges, 7 che faceva chitarre di tradizione spagnola, ho deciso di acquistare una sua chitarra, e ho cominciato a suonarla dal 1993. Oldiges aveva appena finito l’apprendistato con José Romanillos e veniva da quel tipo di formazione.8 Sono passati un po’ di anni… Un’altra persona che ho frequentato è Carlo Raspagni, già alle mostre a cui accennavo prima:9 nella parte finale della sua vita ha iniziato a costruire modelli Hauser, e quindi tra Romanillos (e quindi Torres), Hauser… ho cominciato a uscire dal panorama di chitarre che vedevo tra i colleghi provenienti dalla mia stessa scuola. Mi sono indirizzato “random” verso chitarre moderne: faccio un esempio per tutti, Paco Santiago Marin: diciamo che era la chitarra spagnola più conosciuta, più in voga, l’avevo sentita suonata da altri.10 Successivamente ho avuto occasione di frequentare due chitarristi che suonavano chitarre storiche da tanto tempo, Edoardo Catemario (l’ho frequentato per un breve periodo e ho visto i suoi strumenti) e poi Stefano Grondona (che ho iniziato a frequentare verso i trent’anni anche se lo conoscevo da tanto tempo come artista, in qualche modo all’inizio degli anni 2000 sono entrato nella sfera delle sue attività a Ponte in Valtellina). Lì ho conosciuto Jacques Vincenti, liutaio, collezionista e restauratore adesso in pensione, che aveva un atelier a Ginevra. Quando sono andato a Ginevra pochi anni dopo ho fatto un incontro totalizzante con gli strumenti storici, grazie a lui che mi ha dato la possibilità per un intero pomeriggio di provare tutti gli strumenti che aveva. Ho comprato così una chitarra da lui, la Antonio Emilio Pascual Viudes n. 207 del 1927 che ho ancora…11 Un po’ era la curiosità, un po’ il fatto di vedere che in questi strumenti c’era una disponibilità maggiore ad accogliere le mie esigenze di musicista, fondamentalmente era questo.

Anche la Paco Santiago Marin, che è stata l’ultima chitarra moderna che ho suonato, era sicuramente prestante ma molto “monolitica” come concezione sonora. Secondo me questo ha fatto sì che io mi sia avvicinato agli strumenti storici: la curiosità, la tendenza ad aprirmi sempre di più verso altri contesti musicali. In questo senso siamo tutti grati a Stefano Grondona per quello che ha fatto nei decenni per la diffusione del mondo che gira intorno alla chitarra di Torres. Dopodiché ho fatto un incontro personale con questi strumenti e ho capito che era quella la strada. Ovviamente da qui poi ci sono stati molti altri passi di approfondimento e di conoscenza di diversi collezionisti, progetti, restauratori, liutai… uno con cui ho collaborato quasi subito quando ero a Bergamo, vent’anni fa, era Gabriele Lodi, che era già dentro in questo tipo di ricerca.

UC: questo era un aneddoto che già sapevo, da quando ho parlato con Luigi dopo che lui un giorno ha velocemente provato in laboratorio da me una Pascual che ho restaurato recentemente. È interessante che il tuo primo approccio sia stato con Pascual che, innanzitutto, non era un autore molto noto, ma poi è una via di mezzo tra tante scuole di pensiero, tra cui anche una componente legata alla scuola catalana che ci interessa. Ci sono tanti aspetti sonori di quella chitarra che rimandano a quel tipo di suono… è una chitarra che può aprire più orizzonti di quanti non sembri, anche se non è forse uno strumento definitivo. Pascual è un autore che a me, nel restaurarlo, ha insegnato tanto.

LA: Sì. Io avendo avuto in quell’occasione la possibilità di mettere a confronto anche tante chitarre – ho provato Garcia, Simplicio, Santos, Torres… – ho visto che questa Pascual era all’altezza degli altri strumenti. Siccome era accessibile rispetto agli altri strumenti, alcuni dei quali non erano in vendita, allora… forse non è un caso… chiaramente senti anche un po’ di affinità con uno strumento, dici “mi piace”, senti qualcosa di istintivo. Quello strumento è sempre nelle mie preferenze e tutti l’hanno sempre apprezzato (e un po’ me lo invidiano).

LDM: Quindi mi viene da chiedere se rimpiangi qualcosa della liuteria che definivamo “contemporanea”. Ora che sei approdato al mondo delle chitarre storiche, ci sono aspetti per i quali ritorneresti dalla liuteria da cui sei partito oppure no?

LA: …siamo in presenza di due liutai contemporanei e quindi non è una domanda di facile risposta! In realtà io suono anche uno strumento costruito da Gabriele Lodi nel 2010, su una chitarra Torres che stava restaurando in quel momento… è un po’ un unicum nella produzione di Gabriele Lodi, quel tipo di chitarra. Anche in quell’occasione è avvenuto tutto in modo casuale: ero andato da lui per altre ragioni, lui mi ha mostrato questa chitarra (la teneva da parte, non so perché…), ho sentito subito che c’era una dimensione che mi interessava in quello strumento. Gli ho proposto di suonarla un po’, e così poi è rimasta a me. Non è che io sia chiuso di fronte alla possibilità di avere uno strumento moderno: spesso ci sono delle chitarre che trovo molto interessanti, belle anche da avere, che mi piacerebbe avere se fossi uno con una maggiore disponibilità economica. Ma poi è un po’ come il repertorio. Da una parte dici “Mi piacerebbe suonare un certo pezzo di un compositore come Bogdanovic”, uno dei compositori più interessanti dell’ultimo periodo, fa delle cose eccezionali… dall’altra parte ha una suite di Bach… Metti le due cose sulla bilancia e fai una scelta: sono due cose di valore, ma hai poco tempo per fare entrambe. Allo stesso modo io ho anche degli strumenti più recenti, di Arban, De Bonis, ecc. ma non mi capita di suonarli molto.

LDM: È stato bello che tu abbia citato Bogdanovic, perché in qualche modo, citando un compositore contemporaneo, mi hai offerto un aggancio per farti la prossima domanda. Trovi che gli strumenti storici di liuteria che possiedi e suoni di più siano adatti alla nuova letteratura per chitarra?

LA: Io direi di sì. Semmai uno strumento può essere più o meno brillante, profondo, sonoro… ma vale per tutta la letteratura che devi suonare. Usando una metafora, non è che se tu devi andare a Mestre stai più comodo in una Fiat 126, ovviamente viaggi meglio in una Mercedes! [LDM vive a Venezia… NdA] Ugualmente se andrai a Milano sicuramente sarà la scelta ricadrà sulla Mercedes, ma anche se vai a Mestre nella Mercedes sei più comodo… l’importante è che la chitarra sia efficace da tutti i punti di vista, e quindi se ci può suonare un repertorio potrai suonarne anche un altro. Non è che su una Torres la Sonata di Ginastera non la puoi fare. La puoi fare, ovviamente, limitandosi un po’ dove ci sia una fragilità strutturale dello strumento stesso. Chiaro che se parliamo degli strumenti dell’Ottocento classico e romantico è tutt’altro discorso… Ed è chiaro anche che ci sono dei pezzi che, semmai, non valorizzano particolarmente le sonorità della chitarra. Ad esempio, Algo di Donatoni…

LDM: …anch’io stavo pensando allo stesso identico pezzo, mi hai letto nel pensiero. Comunque quando parli di pezzi che non valorizzano le caratteristiche dello strumento operi un ribaltamento che trovo molto interessante, un modo originale di porre la questione. Non è quanto una chitarra sappia adattarsi a un pezzo, ma quanto il pezzo sappia effettivamente sfruttare le caratteristiche dello strumento. Non ci avevo mai pensato e la trovo una cosa molto bella e a fuoco.

LA: Se lo strumento, comunque, non riesce a esprimersi per poter fare un certo tipo di repertorio, vuol dire che ha dei limiti anche su altri repertori. Se su uno strumento non puoi suonare Henze, secondo me non ci puoi fare nemmeno Tárrega. Poi c’è anche la questione di come lo suoni! Se suoni Tárrega tutto al ponticello, forse non ti serve uno strumento particolare…

Io sto dando per scontato che suoniamo Tárrega o Llobet cercando la ricchezza di suono, con una ricerca della dinamica e dell’agogica particolarmente importante, costruita, ma questa è la premessa, lo davo per scontato. Non tutti però suonano così, sono anche più asciutti nel modo di suonare il repertorio di quel periodo. La questione ha a che fare con chi suona lo strumento. A questo punto molto ha a che fare con chi suona. Se non hai tante esigenze, non senti nemmeno il limite dello strumento, e c’è anche quell’aspetto che andrebbe considerato.

UC: Una volta che hai fatto esperienza sulla Pascual e hai iniziato ad apprezzare e a suonare in modo diretto questi strumenti storici, come sei passato da Pascual a dire “Compro una Garcia”? Perché Garcia? Soprattutto, da Pascual sei arrivato a Garcia per una ricerca, un filo conduttore, per uno stacco, o perché semplicemente hai sentito una folgorazione per Garcia?

LA: Anche qua un piccolo discorso da fare perché non è così lineare. Nel momento in cui ho incominciato a frequentare questo contesto in cui si parlava di chitarre storiche (Grondona, Jacques e Gianni Accornero, un collezionista che mi ha supportato e e anche venduto degli strumenti) ho anche fatto delle ricerche personali, anche in modo un po’ ingenuo su questi siti improbabili argentini, mettendomi in contatto con persone e comprando questi strumenti di non grandissimo valore ma che, appunto, andavano incontro alla mia curiosità.

Quindi ho trovato qualche strumento di liuteria spagnola o argentina, come ad esempio Rafael Galàn,12 o di liutai argentini influenzati dalla liuteria spagnola… ci sono stati alcuni anni in cui ho galleggiato alla ricerca di altri strumenti. Quando poi è capitata la proposta di una chitarra importante, non una Garcia ma una Simplicio, la n. 66/1926 che ora è di Javier Somoza e su cui recentemente è uscito un articolo sulla rivista Roseta, chiaramente si è trattato di coinvolgere la mia famiglia per fare un investimento più importante. Quello strumento è stato la porta d’ingresso nella liuteria catalana.

Qualche anno dopo negli Stati Uniti ho trovato una Garcia. La frequentazione con Vincenti, grande esperto di Garcia, si è fatta più stretta, e anche tramite lui sono riuscito a portare questa chitarra in Italia, anche se poi l’ho venduta ed è ritornata negli Stati Uniti. L’arrivo a Garcia è stato quindi tramite Simplicio, per suo tramite ho avuto accesso al mondo della liuteria catalana. Tra l’altro ci fu anche a Vicenza una mostra su Simplicio abbastanza ricca: non ricordo se fosse il 2004, 2005… fu esposta anche questa chitarra che poi ho comprato. Alla fine mi ero appena addentrato in quel mondo lì e allora, quando c’è stata l’occasione, ho pensato di fare il salto. È stato un primo salto importante, significativo anche dal punto di vista economico rispetto alla Pascual.

UC: E quindi il passaggio da Simplicio a Garcia deriva dal fatto che hai avuto la possibilità, anche tramite Jacques Vincenti, di provare questa Garcia che ti ha colpito particolarmente…

LA: …in realtà tramite Jacques ho provato tante Garcia, ho capito che Garcia era un grandissimo liutaio. Aveva, rispetto a Simplicio, questa cosa in più, una capacità di purezza di suono che Simplicio non aveva. Simplicio aveva un’altra prospettiva, un po’ più moderna, diversa da quella radice che c’era nella fase Garcia/Simplicio. Peraltro la chitarra che avevo io di Simplicio era più verso la costruzione dei primi anni che verso gli ultimi. Garcia mi è sembrato essere in quel momento quello che stavo cercando, uno strumento veramente eccellente, direi quasi paragonabile a Torres. Se non è Torres è Garcia, ho pensato.

UC: Era proprio questa la domanda. Cosa ti avesse spinto da Simplicio a Garcia e mi hai risposto. Dico la mia, in base quello che ho potuto provare e alla mia piccola esperienza… definirei la Simplicio una chitarra molto estrosa e moderna. Garcia meno, in un certo senso è strettamente legato a Torres.

LA: Diciamo che unisce alcuni aspetti del suo apprendistato con Manuel Ramirez alla visione di Torres. Penso che lui l’abbia colta anche attraverso l’apprendistato con Manuel Ramírez, ma non saprei dire come. Comunque Manuel Ramírez forse si è avvicinato a Torres all’inizio del Novecento mediante i restauri: questa cosa non è tanto ben studiata, o almeno io non ho trovato nulla che lo attesti in modo preciso. Già la mia chitarra, come sai, è una chitarra di Torres a cui Manuel Ramirez ha cambiato la tavola armonica apponendo anche la sua etichetta, non è un falso, è una cosa dichiarata. Nel 1903 lui ha lavorato su una chitarra di Torres, cercando di recuperarne alcuni elementi, tra cui il ponticello. Forse questa cosa era già successa prima, ma probabilmente quello che Garcia ha imparato su Torres è stato quando ha restaurato in proprio le chitarre di Torres.

Anche qui non ho i dati storici precisi. La prima chitarra di Tárrega fu restaurata da Garcia proprio nel periodo in cui Garcia ha iniziato a costruire le chitarre in proprio. La prima chitarra che avevo io di Garcia è del 1897, una delle prime, ancora non numerata, con etichetta leggermente più piccola, ed era di quel periodo lì in cui erano visibili degli elementi dell’influenza di Manuel Ramírez. Si vede dal punto di vista estetico: la mia chitarra ha i filetti che alternano bianco e nero, il ponticello arrotondato… nella raggiera Garcia cercava già di sperimentare: la mia aveva undici raggi, una raggiera simmetrica ma molto sviluppata. Sicuramente era un momento in cui stava sperimentando delle cose. Penso ci sia un collegamento abbastanza forte già da quei tempi tra Torres e Garcia, attraverso i restauri e la conoscenza degli strumenti su cui ha potuto mettere mano, e poi è successa tramite Manuel Ramírez..

UC: La domanda seguente è molto collegata a questa. Mi fa piacere perché le domande si stanno collegando in modo naturale. Hai lavorato per tanto tempo su questi strumenti di scuola catalana… e poi sei approdato a quello che era invece il mondo di Torres e Manuel Ramírez, che potrebbe anche essere molto diverso da quello che era il suono catalano. Ma non casualmente Manuel e Garcia lavorano su Torres… il fatto che la tua Torres tracci una testimonianza di questo tipo in un certo senso rivede sotto altra prospettiva anche la tua Garcia. La mia domanda appunto era se tu senti una differenza o piuttosto delle similitudini tra quella che fu la scuola di Manuel Ramírez (più che la scuola di Madrid) e Garcia. Perché io trovo più similitudini che differenze, sotto tanti aspetti, tra loro che per esempio tra Santos Hernandez e Francisco Simplicio che non c’entrano nulla …

LA: Condivido quello che dici. Secondo me in generale quando si parla di storia si tende a mettere delle etichette, anche giustamente a volte per organizzare eventi ed intrecci storici, ma in realtà è tutto molto più fluido. A volte trovi anche elementi diversi su uno stesso autore e puoi capire l’evoluzione che porta ad un punto di arrivo molto diverso da quello di partenza, vedi Simplicio…

UC: …anche perché Garcia lavora, diciamo indicativamente, in tre fasi ed in maniera molto diversa durante la sua carriera…

LA: …io non vedo una opposizione tra la scuola di Madrid e la scuola di Barcellona come se fossero due mondi completamente separati. Certamente il contesto di Barcellona era molto connotato ed egemone in quel periodo, grazie alla presenza di Tárrega e Llobet. Proprio per questo i liutai che vivevano e lavoravano lì godevano di questo vantaggio…vedi il trasferimento a Barcellona di Garcia. Madrid continua invece una tradizione che è molto lunga, mi sembra che queste figure siano figure ognuna un po’ a sé stante. José e Manuel Ramírez erano due fratelli ma completamente separati e diversi da un certo momento in poi… uno più ortodosso, l’altro più aperto alla ricerca. In questa apertura ha sicuramente più passaggi di affinità nella ricerca come Garcia ad esempio. Anche le chitarre di Arias possono avere delle affinità con le chitarre di Torres, benché sia un’altra storia ancora quella di Arias. Comunque trovo anch’io questa continuità, e quando sono andato alla ricerca di qualcosa, anche pensando al repertorio… poi in un momento in particolare mi sono concentrato molto sulle chitarre di Torres, nell’occasione del centenario, quando ho proposto e spinto sull’idea di realizzare qualcosa, che poi si è concretizzata in una mostra di strumenti di Torres e altri eventi al Museo del Violino di Cremona, dove in particolare sono state esposte le chitarre Torres della Collezione di Gianni Accornero. E’ stata comunque una mostra significativa. Da quel momento ho anche incominciato a fare diverse esecuzioni pubbliche sulle chitarre di Gianni, ho registrato un disco su questi strumenti, ho tenuto delle conferenze insieme a Gabriele Lodi… Comunque sia ho sempre considerato Manuel Ramirez un autore fantastico, specialmente legato alla figura di Segovia. In particolare una Manuel R. esposta ora in questa bellissima mostra che c’è a Vercelli, appartenuta a Alice de Belleroche; comunque sia sono strumenti eccellenti che rappresentano un unicum dal punto di vista della complessità e della ricchezza.

UC: Certo. Avevo un’ultima domanda, con cui faccio cadere la bolla poetica. Un argomento molto spinoso è la questione delle corde. Oggi a volte sembra che siano più importanti le corde dello strumento; a prescindere da setup, strumenti o altro, quale è la tua esperienza riguardo le corde? Hai trovato la “tua” corda?. In questo passaggio di strumento in strumento, hai trovato una corrispondenza tra alcuni strumenti e alcune tipologie di corde? Come senti o cosa metteresti ad esempio sulla tua Torres? Qual è il tuo rapporto con le corde e, in questo caso, riguardo in particolare gli strumenti di “scuola catalana”?

LA: Faccio un passo indietro sulla relazione tra repertorio e chitarra. Quando suoni questi strumenti, e l’ho visto molto concretamente suonando le chitarre di Torres, soprattutto quelle molto ben conservate rispetto allo stato originale, quindi con tasti originali ecc., capisci che certe caratteristiche e certi aspetti della composizione chitarristica hanno senso su quelle chitarre. Il gesto tecnico diventa molto più naturale. Non è tanto il suono Torres, non è solo un aspetto ricostruttivo, ma di verità dell’essenza musicale alla quale si cerca di avvicinarsi ed approssimarsi rispetto ad una dimensione sonora… è un modo di vivere la musica, non è solamente una questione ricostruttiva o filologica. Penso comunque che le corde in budello diano un suono diverso e anche migliore, più chiaro, definito ed essenziale. Sono qualità che le corde di oggi non hanno. Hanno ovviamente però anche molti svantaggi. Ho cercato di trovare una sintesi che potesse essere adatta allo strumento; innanzitutto per me la tensione non deve essere alta, è un falso modo di fare suonare lo strumento. Secondo me è una cosa fuorviante, a volte addirittura provoca l’effetto contrario. E poi trovo sempre di più che la prima corda in carbonio, sia per una questione di calibro sia per una questione di suono troppo aperto, non si adatti bene a queste chitarre. Gli altri due cantini (Si e Sol) invece mi capita di montare carbonio, se i calibri sono adatti; per queste due corde effettivamente il nylon ha spesso calibri troppo grossi, ma sono cose soggettive, non ne faccio un discorso così radicale sulle corde. Sono consapevole che certe corde danno di più a livello di qualità, ma ovviamente si guarda a vantaggi e svantaggi e si cerca di fare il miglior compromesso.

UC: Una mia curiosità legata alle corde, da costruttore. Quando hai avuto queste chitarre (Simplicio, Garcia), hai trovato lo stesso tipo di corrispondenza che hai ora con Torres per quanto riguarda le corde?

LA: Le corde di budello le ho montate molto di più su Torres. Le ho montate anche su Garcia ma sporadicamente. Le registrazioni che ho fatto in budello le ho fatte sulla Torres SE 122, sulla mia “Torres/Ramírez” o sulle chitarre dell’Ottocento. Oltretutto la questione della prima corda in nylon è più recente.; ho montato anche il carbonio a volte, specialmente sulla mia Simplicio.

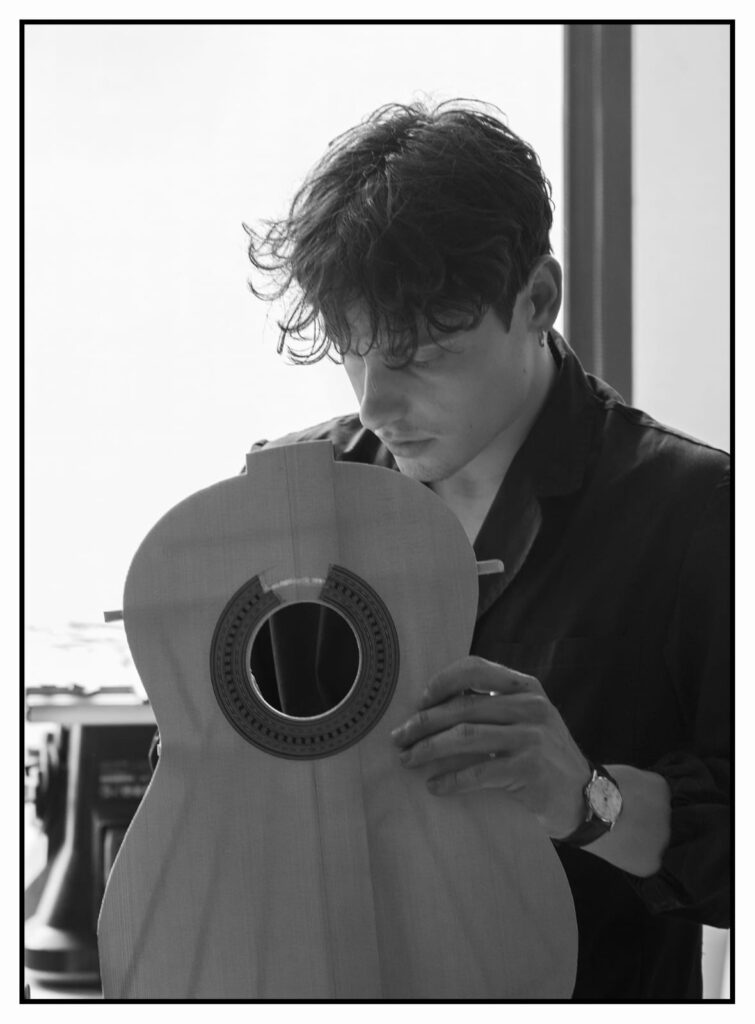

MG: in precedenza hai fatto riferimento ad una chitarra realizzata da Gabriele Lodi in tuo possesso, costruita facendo riferimento a una Torres che Gabriele aveva restaurato. Ti ricordi quale fosse la chitarra di Torres in questione?

LA: Si tratta della Torres attualmente in esposizione al Museo Civico di Cremona, facente parte della collezione di Carlo Alberto Carutti: è la SE59 del 1884. La chitarra è in cipresso, ha una forma media ed ha un’incatenatura a 5 raggi.

MG: La chitarra di Gabriele Lodi è stata costruita ricalcando queste caratteristiche?

LA: Si, è strettamente legata alla Torres originale, sebbene non ne sia una copia esatta; ad esempio differisce nel design della paletta. A livello costruttivo in ogni caso è evidente che ci sia stata da parte di Gabriele una volontà di ricalcare le caratteristiche dello strumento originale. Ho avuto occasione di suonare entrambi gli strumenti e posso dire che in effetti Lodi è riuscito a cogliere in pieno le caratteristiche dello strumento di Torres come la leggerezza e la profondità di intonazione. Naturalmente ho potuto apprezzare la differente risposta timbrica legata all’età dello strumento originale; i quasi centosettanta anni di età dello stesso legno rappresentano una caratteristica di fatto impossibile da riproporre per un liutaio contemporaneo.

MG: C’è una chitarra storica che hai avuto modo di suonare, o di ascoltare o semplicemente di osservare che ti ha colpito più di altre, sia da un punto di vista sonoro che di emozione trasmessa?

LA: nel corso degli anni sono stato colpito da molti strumenti; è difficile trovarne uno che più di altri mi è rimasto impresso o che più mi ha emozionato. Per un certo periodo ho potuto suonare una Santos Hernandez che mi era stata prestata da Jacques Vincenti, della quale mi ero innamorato e che era diventata una piccola fissazione, ma purtroppo non era in vendita e non ho potuto quindi farla mia.

Nel corso degli anni ho suonato diverse Torres, è impossibile non rimanere colpiti dagli straordinari strumenti del Maestro. Sono chitarre che “suonano da sole”, è una sensazione unica che spesso si prova imbracciando questo tipo di strumenti.

Ho anche un ricordo di grande emozione nel suonare in concerto la Manuel Ramírez a cui ho accennato in precedenza. In maniera analoga sono giunto all’acquisto della mia Torres 1868 / Manuel Ramírez 1903; l’avevo suonata in concerto in occasione del bicentenario della nascita di Antonio de Torres e anno dopo anno ho coltivato il desiderio di acquistarla. Dopo 5 anni finalmente ho potuto acquistarla e da due anni è al mio fianco.

E’ comunque molto facile provare forti emozioni ed essere colpiti dall’incontro con strumenti storici, mi è quindi impossibile citarne una che in maniera assoluta mi abbia colpito più di tutte.

MG: Quale consiglio daresti a un tuo allievo che volesse avvicinarsi agli strumenti tradizionali, antichi o contemporanei ispirati alla liuteria storica?

LA: Personalmente mi ispiro a un principio molto semplice: più conosci, più sei libero. Penso sia necessario per gli allievi avere una conoscenza e una consapevolezza per quanto riguarda la storia dello strumento, in modo da avere dei punti di riferimento entro i quali orientarsi e potere quindi farsi un’idea di cosa li possa interessare e di quali caratteristiche cercare in una chitarra. Credo che questa consapevolezza sia fondamentale per evitare di venire influenzati da eventuali tendenze o mode del momento.

Un altro consiglio che mi sento di dare è quello di frequentare il più possibile i liutai e le loro botteghe, perché si può imparare tantissimo dalla conversazione e dall’osservazione delle fasi di costruzione di uno strumento.

Credo comunque che il miglior consiglio che si possa dare a un chitarrista giovane è quello di provare più strumenti possibile, di entrare quindi in contatto con diverse concezioni costruttive in maniera tale da potersi fare un’idea più precisa di quali siano le differenti caratteristiche delle varie tipologia di strumenti. Solo in questo modo si può avere la consapevolezza necessaria per decidere quale tipo di chitarra sia veramente adatta.

MG: ultima domanda, un po’ “piccante”. Cosa ne pensi degli strumenti di concezione moderna (double top, lattice bracing, tavole armoniche in cedro, etc…)? trovi che i vantaggi che portano con essi – se ne trovi – siano sufficienti a giustificare eventuali carenze timbriche?

LA: Non posso dire di essere attratto da questi strumenti di concezione contemporanea – altrimenti li suonerei – ma non voglio che il mio atteggiamento sia pregiudizievole. Ho avuto occasione di provare varie chitarre di altrettanti liutai e di apprezzare alcune caratteristiche e allo stesso tempo di trovare alcune carenze avendo modo di parlarne poi di volta in volta con i costruttori, ma non ho ancora trovato uno strumento di questo genere che mi abbia davvero emozionato o colpito.

Credo che ci sia – specialmente tra i chitarristi più giovani – la tendenza a venire fortemente influenzati dalle mode del momento; purtroppo c’è una certa ignoranza, nel senso che si ignorano certi aspetti fondamentali della storia o comunque dell’evoluzione dello strumento. Purtroppo tale ignoranza si trova spesso anche tra i docenti, i quali invece dovrebbero essere i primi a essere padroni di una certa consapevolezza, forse ancor più di un concertista.

Mi è capitato anni fa durante un meeting a Londra, dopo una conferenza nella quale avevo suonato Paganini sulla Guadagnini del 1851 che all’epoca possedevo, una famosa chitarrista mi si sia avvicinata con un’aria di grande curiosità, quasi come se avesse visto un animale insolito… insomma, qualcosa che normalmente non ci si porta appresso, quasi come se quella chitarra fosse qualcosa di estremamente esotico. Rimase molto colpita dal fatto che quella chitarra funzionasse nonostante l’età, quasi come se fosse una cosa incredibile! Le feci provare la chitarra e rimase molto colpita dalle caratteristiche sonore di tale strumento del Maestro di Torino.

Purtroppo nell’immaginario collettivo quando si pensa a uno strumento dell’Ottocento si pensa immediatamente a una dimensione museale, difficilmente ci si immagina un effettivo utilizzo in contesti contemporanei. In effetti, se si pensa al violino, sappiamo molto bene quanto gli interpreti di un certo livello mirino a poter suonare su strumenti antichi.

L’ignoranza sicuramente non è una buona cosa; non la si può considerare un delitto, ma è certamente un vizio. Un ragazzo giovane deve avere modo di imparare e di essere istruito, ma l’ignoranza, se diviene poi una pratica per cui si portano avanti delle ideologie, allora effettivamente diventa un problema. In Conservatorio c’è una materia che si chiama “Storia e tecnologia dello strumento” che è volta proprio a questo genere di formazione; ovviamente ci si aspetta che i docenti siano preparati sul tema al fine di poter trasmettere le nozioni fondamentali agli studenti.

Per quanto mi riguarda cerco di essere un esempio, di mettermi al servizio di questa causa cercando di influenzare in maniera positiva gli studenti che, vedendomi suonare su strumenti storici, possano essere incuriositi e quindi spinti a provare questo genere di chitarre. Alla stessa maniera lascio assolutamente liberi gli studenti di scegliere lo strumento che preferiscono. C’è da sottolineare un aspetto: la soggettività. Certamente per suonare su strumenti storici è necessaria una certa sensibilità musicale. In altre parole, se non si ha la necessità di suonare piano, pianissimo, mezzopiano, mezzoforte, forte, fortissimo, chiaro, scuro, dolce… la Torres non serve! Tanto vale suonare una chitarra che a discapito della sensibilità restituisca un grande volume e una grande spinta sul transitorio di attacco e che dia quindi un effetto di grande potenza…

Si è suonato e si suona ancora su José Ramírez sull’onda di Segovia, sebbene si sappia che la chitarra in cedro ha determinate caratteristiche: una certa prestanza sul suono al costo di un decadimento praticamente immediato, meno parziali, insomma una serie di caratteristiche legate alla fisica dell’acustica del materiale. Ci deve pur essere un motivo per cui fino agli anni ‘60 si è costruito chitarre con tavola armonica esclusivamente in abete, così come da secoli si continuino a costruire violini e altri strumenti rimanendo ben saldi su questo tipo di legno per i piani armonici. Un motivo ci deve essere!

Certo è che quando ci si trova di fronte a un grande maestro liutaio come per esempio Friedrich, il quale ha costruito chitarre meravigliose utilizzando il cedro, certamente le carenze dovute all’uso di questa essenza sono ben compensate da altri elementi costruttivi legati al liutaio. Rimane comunque fondamentale per un interprete conoscere bene i propri gusti e le proprie necessità al fine di poter scegliere la chitarra giusta per sé stessi, cercando di scavalcare qualsiasi tipo di preconcetto o di influenza esterna legata alla tipologia dello strumento, o al tipo di legno utilizzato.

Ringraziamo Luigi Attademo per il contributo che ha fornito in questa nutrita intervista concessa a Liuteria Narrata.

- 1941-2022, chitarrista, compositore e didatta vercellese. D’ora in avanti le note si intendono degli

- Lagonegro è sede di un festival chitarristico tra i più longevi e importanti d’Italia.

- 1949, liutaio italiano originario della Lombardia, da tempo attivo in provincia di Arezzo.

- Luciano (1958) e Paolo Lovadina, liutai veneti.

- Pseudonimo di Arnaldo Luigi Banchetti (?-2007), liutaio di origini uruguaiane stabilitosi poi in Italia.

- 1929-2013. liutaio calabrese, membro di una nota dinastia di liutai.

- 1930-2024, liutaio siciliano.

- Liutaio tedesco.

- 1932-2022, liutaio di origini madrilene. È stato più volte menzionato negli articoli di Liuteria Narrata in quanto autore di una fondamentale monografia su Antonio Torres, della cui opera è stato uno dei più importanti conoscitori.

- 1925-1999, liutaio lombardo.

- 1946, liutaio granadino.

- 1883-1959, liutaio spagnolo. Originario della zona di Alicante, si formò sotto la guida di Manuel Ramírez, per poi stabilirsi in Argentina, dove morì. Maggiori informazioni possono essere ritrovate nel celebre Dicionario de guitarristas di Domingo Prat (cfr. Prat, Domingo, Dicionario de guitarristas, Romero y Fernandez, Buenos Aires 1934, pagg. 394-395).

- 1888 – ??. Liutaio originario di Malaga, si formò sotto la guida del padre, Juan Galán Caro; nel 1908 si trasferì in Argentina raggiungendo a Buenos Aires il fratello Juan Galán Rodriguez che vi si era trasferito 2 anni prima, anch’egli liutaio formatosi sotto il padre. in Argentina divenne una figura di riferimento nel mondo della chitarra; tutti i maggiori artisti di quel periodo passarono dal suo laboratorio.

Luigi with his 1927 Antonio Emilio Pascual Viudes n. 207

Luigi with Gabriele Lodi’s guitar, inspired by the 1884 Torres SE59

Altri articoli:

- 1941-2022, chitarrista, compositore e didatta vercellese. D’ora in avanti le note si intendono degli autori.

- Lagonegro è sede di un festival chitarristico tra i più longevi e importanti d’Italia.

- 1949, liutaio italiano originario della Lombardia, da tempo attivo in provincia di Arezzo.

- Luciano (1958) e Paolo Lovadina, liutai veneti.

- Pseudonimo di Arnaldo Luigi Banchetti (?-2007), liutaio di origini uruguaiane stabilitosi poi in Italia.

- 1929-2013, liutaio calabrese, membro di una nota dinastia di liutai.

- Liutaio tedesco.

- 1932-2022, liutaio di origini madrilene. È stato più volte menzionato negli articoli di Liuteria Narrata in quanto autore di una fondamentale monografia su Antonio Torres, della cui opera è stato uno dei più importanti conoscitori.

- 1925-1999, liutaio lombardo.

- 1946, liutaio granadino.

- 1883-1959, liutaio spagnolo. Originario della zona di Alicante, si formò sotto la guida di Manuel Ramírez, per poi stabilirsi in Argentina, dove morì. Maggiori informazioni possono essere ritrovate nel celebre Dicionario de guitarristas di Domingo Prat (cfr. Prat, Domingo, Dicionario de guitarristas, Romero y Fernandez, Buenos Aires 1934, pagg. 394-395).

- 1888 – ??. Liutaio originario di Malaga, si formò sotto la guida del padre, Juan Galán Caro; nel 1908 si trasferì in Argentina raggiungendo a Buenos Aires il fratello Juan Galán Rodriguez che vi si era trasferito 2 anni prima, anch’egli liutaio formatosi sotto il padre. in Argentina divenne una figura di riferimento nel mondo della chitarra; tutti i maggiori artisti di quel periodo passarono dal suo laboratorio.